—记李文双、尤琪越与千年牡丹香的匠心对话

一缕馨香,千年文脉

三月初春,河南人社厅老干部活动室内暗香浮动。非遗牡丹香制作技艺传承人李文双、尤琪越执一炉牡丹和香,以“古韵香传·创造高品质生活”为主题,为退休老干部们开启了一场穿越千年的香道文化之旅。这场名为“非遗绽放巾帼情,传承弘扬展芳华”的雅集,不仅是一次传统技艺的展示,更是一场东方美学的精神盛宴。

牡丹香韵:非遗技艺的千年密码

牡丹香需历经“选、炮、配、合、窨”五大工艺,仅原料配伍便涵盖牡丹花瓣、沉香、檀香等三十余味天然香材。李文双作为李氏家族牡丹香制作技艺的第七代传人,尤琪越作为新生代传承代表,始终恪守“春采晨露,秋收月华”的古训,将牡丹的雍容与草木的灵性融于一炉。

牡丹香制作技艺,始于清雍正九年(1731年),其诞生便带着浓厚的帝都气象。洛阳作为十三朝古都,既是“牡丹甲天下”的花城,更是隋唐香文化的核心发源地。《清宫造办处档案》记载,雍正帝曾命洛阳香师进献“牡丹凝香丸”,其方以洛阳北邙山牡丹配伍南海沉香、西藏红景天等三十六味香材,经“春窨夏晾秋封冬藏”四季轮回方成,专用于皇家祭祀与养生。

这项凝聚着天地精华的技艺,在近三百年传承中形成独特体系:

遵古法:恪守“五行配香”理论,金(金属香器)、木(香材)、水(清晨露水)、火(窨制火候)、土(牡丹种植土壤)相生相合;

顺天时:采牡丹必待谷雨前后晨露未晞时,合香须择冬至阳生之际;

和百香:以牡丹为君,沉香为臣,佐以檀香、龙脑等使药,暗合中医君臣佐使之道。

巾帼匠心:非遗传承的当代叙事

李文双,幼承庭训,数十载守护牡丹香古法技艺,曾耗时多年复原《陈氏香谱》中失传的“牡丹衣香”、以牡丹为君的“百花香”,以及醒酒香:采牡丹蕊与花,清酒拌,温润得所,风阴一宿,杵细,捻作饼子,阴干,龙脑为衣。置枕间,芬芳袭人,可以醒醉。

尤琪越,90后海归硕士,以现代美学重构传统香器。这对母子组合,恰似古琴与交响乐的合鸣——一位深扎传统土壤,一位嫁接当代审美,共同演绎非遗的活态传承。

活动中,李文双团队以女性特有的细腻解读香道哲学:“制香如养心,需耐得住寂寞。牡丹香看似富贵浓烈,实则每一缕香气都藏着对自然的敬畏。”在她们的指导下,老干部们亲手体验“香汤沐手、香口、香衣礼法”及“揉香泥”“制香牌”、“品香材”等,银发与青丝共舞,香韵共笑语盈室。退休干部感慨:“揉捏的不只是香泥,更是浮躁时代里难得的心境。”

香约未来:非遗走进品质生活

此次雅集,既是传统文化的唤醒仪式,更是非遗创新的宣言。李文双团队独创的“二十四节气养生香”系列,将牡丹香与中医时辰理论结合,推出“惊蛰醒神香”“白露润肺香”等产品,让古老香方焕发现代生命力;尤琪越开发的“牡丹香文化体验课”,通过“闻香识史”“以香修心”等模块,使非遗教育融入社区生活。

“我们不要博物馆里的标本,而要厨房里飘着的香。”正如尤琪越所言,这场活动让老干部们见证:非遗不是尘封的历史,而是可以触摸、品鉴、参与的生活方式。

香火永续,芳华长存

当最后一炉“牡丹春晓”香霭袅袅升腾,墙上投影出北宋《宣和香谱》中的诗句——“一缕能传千古意,此中真味有谁知”。李文双、尤琪越与在场所有人,用掌心温度给出了当代答案:非遗的生机,在于让千年雅韵化作现代生活的呼吸;文化的传承,始于每一位普通人对美好的虔诚触碰。

牡丹香的故事仍在续写——在城市的阳台,在社区的书房,在每一次人与香的相遇里。

-

李文双-匠人百科

李文双-匠人百科李文双,字馥依,1965年生于河南洛阳。著名牡丹香合香师,非物质文化遗产牡丹香制作技艺代表性传承人,洛阳市牡丹香文化研究会会长,神都牡丹香研究院院长。她创建的珍绿牡丹香业公司是国内唯一专业研发种植和生产天然牡丹香系列产品及香文化展示的专业企业。开创了牡丹成香的新产业,先后荣获省市及国家多项创新奖、建设奖,以及非物质文化遗产、旅游商品、牡丹产业博览会等金奖。多年来一直从事牡丹香制作技艺的研究与推广,研发制作出众多优秀香文化产品,其“传承香礼文化,传习经典香方”的传习内容和方式,受到业内人士和广大爱好者好评。

-

尤琪越(越馨)-匠人百科

尤琪越(越馨)-匠人百科尤琪越(越馨),男,1990年出生于河南省洛阳市。著名牡丹香合香师、牡丹香灸制作非遗传承人、牡丹香制作技艺第八代传承人、洛阳市牡丹香文化研究会副会长、传统和合文化志工团发起人、香匠世家牡丹香品牌创始人,从小受母亲李文双熏陶,在传统文化家庭教育中成长,慢慢养成了习香、做香的习惯。大学毕业后回国创业,牡丹香产品多次荣获博览会金奖,并先后接受洛阳电视台、河南电视台和中央电视台的报道与采访。

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

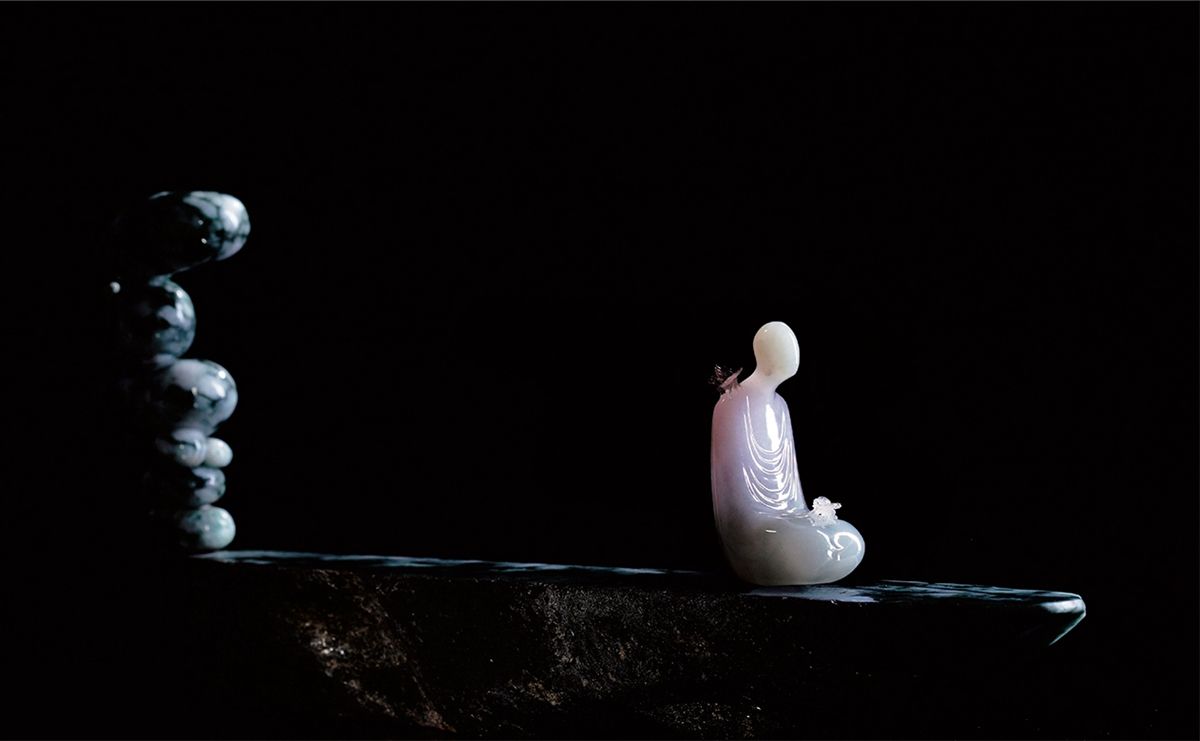

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号