在中国传统的十八般兵器里,排名第一的就是刀,刀是人类最早也是最普遍使用的冷兵器之一。

历史上,刀带给人类的,绝大多数都是流血和杀戮,但在中国的甘肃,有一个民族,却是因为刀而得以繁衍生息,发展壮大。这就是着名的腰刀民族保安族。

对于保安族来说,“保安腰刀”是保安人在大河家这块昔日杂草滋生的荒草野滩上创造的文明,它始终贯穿着保安人的经济生活,成为保安人赖以生存的重要手段;各类“保安腰刀”的式样、锻造技艺、方法以及修饰手段无不反映着保安人所经历的历史背景、思维观念以及文化价值,保安腰刀堪称保安族文化的大动脉。

以前的腰刀做起来外观不太漂亮,就是实用,现在的刀讲究实用和美观溶为一体。

马维雄是积石山县刘集乡安民湾村村民,仅有小学文化程度的他是国家级保安族腰刀锻造技艺传承人之一,他的锻造技艺传承于父亲马尕虎,马尕虎的祖辈都是以打铁为生的匠人。

在保安族刀匠间有这样一句话流传甚广,“善家宝的鱼刀,马尕虎的腰刀”。马尕虎是保安族地区非常有名的刀匠,擅长制作什样锦腰刀,与另一位有名的刀匠冶善家宝齐名。马维雄说:“抗战时期,父亲在西宁捡到日本飞机轰炸后残留的一些弹片,用它做了一把质量上乘的小铁锤,一直视之若宝。他打制的腰刀外观精美,内质优良,在保安族地区的群众中富有吸引力。建国前,驻扎在大河家的解放军战士也慕名来求购他的腰刀”。

迫于生计,马维雄10岁时便开始出入刀坊,学做腰刀。他的童年就是伴随着此起彼伏的敲击声渡过的。起初,因为手脚笨拙,经常挨父亲的训斥。

四年后,因父亲“老眼昏花”,遂将家中打制腰刀的事业全盘交付给马维雄,而此时的马维雄,早已是技术熟练的刀匠。通过父亲的点拨和自己的参悟,他的技艺越来越老练,甚至可与其父相媲美。

1985年他在保安族聚居地刀匠技艺评比活动中获得第一名。马维雄打制的腰刀品种主要为什样锦双刀和西瓜头。

2000年,他还特意为保安族艺术节赶制了300把五寸什样锦双刀,赢得了众人的一致好评。目前,他仍然坚持用传统的手段打制腰刀,平均每天做两把“西瓜头”腰刀。

作为仅有的两名国家级传承人之一,说起保安腰刀的锻造技艺,马维雄如数家珍,滔滔不绝。

对于有些制刀技艺失传的原因,马维雄认为,主要是腰刀工艺的主体保安人,全族也不过15000多人,随着生存方式的多样化,从事腰刀打制的匠人也在逐年减少,而从事传统手工业打制的更是少之又少。此外由于一些颇有腰刀手工艺造诣但没有将自己的刀艺传授给后人的老刀匠相继谢世,使许多独门绝艺得不到传承,这对保安腰刀的传承是种损失。

“不过现在政府很重视,保安族正在走向世界,保安腰刀也正在走向世界。”马维雄高兴地说。

在许多其它地方制作的刀具中,都是不加钢的,这样可以降低成本,但对于正宗的保安腰刀来说,都要求必须加钢,这是为了使硬度和韧性合理平衡,普通的民用刀具,基本上只加一层钢,加钢的关键在于火候。如果钢加得不好,钢线太靠近刀背,则刀刃即使磨得锋利,也非常容易崩口,而如果钢线太靠近刀刃,则磨过两三次之后,刀子就不能用了。所以,对于保安腰刀来说,实用是最大的考验。而保证实用的,则是加钢的经验和手法。”

保安腰刀的优秀,从细节开始。炉温要高,选料要纯,但更关键的,还是要有一颗实实在在做人的心。

历史上,刀带给人类的,绝大多数都是流血和杀戮,但在中国的甘肃,有一个民族,却是因为刀而得以繁衍生息,发展壮大。这就是着名的腰刀民族保安族。

对于保安族来说,“保安腰刀”是保安人在大河家这块昔日杂草滋生的荒草野滩上创造的文明,它始终贯穿着保安人的经济生活,成为保安人赖以生存的重要手段;各类“保安腰刀”的式样、锻造技艺、方法以及修饰手段无不反映着保安人所经历的历史背景、思维观念以及文化价值,保安腰刀堪称保安族文化的大动脉。

以前的腰刀做起来外观不太漂亮,就是实用,现在的刀讲究实用和美观溶为一体。

马维雄是积石山县刘集乡安民湾村村民,仅有小学文化程度的他是国家级保安族腰刀锻造技艺传承人之一,他的锻造技艺传承于父亲马尕虎,马尕虎的祖辈都是以打铁为生的匠人。

在保安族刀匠间有这样一句话流传甚广,“善家宝的鱼刀,马尕虎的腰刀”。马尕虎是保安族地区非常有名的刀匠,擅长制作什样锦腰刀,与另一位有名的刀匠冶善家宝齐名。马维雄说:“抗战时期,父亲在西宁捡到日本飞机轰炸后残留的一些弹片,用它做了一把质量上乘的小铁锤,一直视之若宝。他打制的腰刀外观精美,内质优良,在保安族地区的群众中富有吸引力。建国前,驻扎在大河家的解放军战士也慕名来求购他的腰刀”。

迫于生计,马维雄10岁时便开始出入刀坊,学做腰刀。他的童年就是伴随着此起彼伏的敲击声渡过的。起初,因为手脚笨拙,经常挨父亲的训斥。

四年后,因父亲“老眼昏花”,遂将家中打制腰刀的事业全盘交付给马维雄,而此时的马维雄,早已是技术熟练的刀匠。通过父亲的点拨和自己的参悟,他的技艺越来越老练,甚至可与其父相媲美。

1985年他在保安族聚居地刀匠技艺评比活动中获得第一名。马维雄打制的腰刀品种主要为什样锦双刀和西瓜头。

2000年,他还特意为保安族艺术节赶制了300把五寸什样锦双刀,赢得了众人的一致好评。目前,他仍然坚持用传统的手段打制腰刀,平均每天做两把“西瓜头”腰刀。

作为仅有的两名国家级传承人之一,说起保安腰刀的锻造技艺,马维雄如数家珍,滔滔不绝。

对于有些制刀技艺失传的原因,马维雄认为,主要是腰刀工艺的主体保安人,全族也不过15000多人,随着生存方式的多样化,从事腰刀打制的匠人也在逐年减少,而从事传统手工业打制的更是少之又少。此外由于一些颇有腰刀手工艺造诣但没有将自己的刀艺传授给后人的老刀匠相继谢世,使许多独门绝艺得不到传承,这对保安腰刀的传承是种损失。

“不过现在政府很重视,保安族正在走向世界,保安腰刀也正在走向世界。”马维雄高兴地说。

在许多其它地方制作的刀具中,都是不加钢的,这样可以降低成本,但对于正宗的保安腰刀来说,都要求必须加钢,这是为了使硬度和韧性合理平衡,普通的民用刀具,基本上只加一层钢,加钢的关键在于火候。如果钢加得不好,钢线太靠近刀背,则刀刃即使磨得锋利,也非常容易崩口,而如果钢线太靠近刀刃,则磨过两三次之后,刀子就不能用了。所以,对于保安腰刀来说,实用是最大的考验。而保证实用的,则是加钢的经验和手法。”

保安腰刀的优秀,从细节开始。炉温要高,选料要纯,但更关键的,还是要有一颗实实在在做人的心。

闻艺热读

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

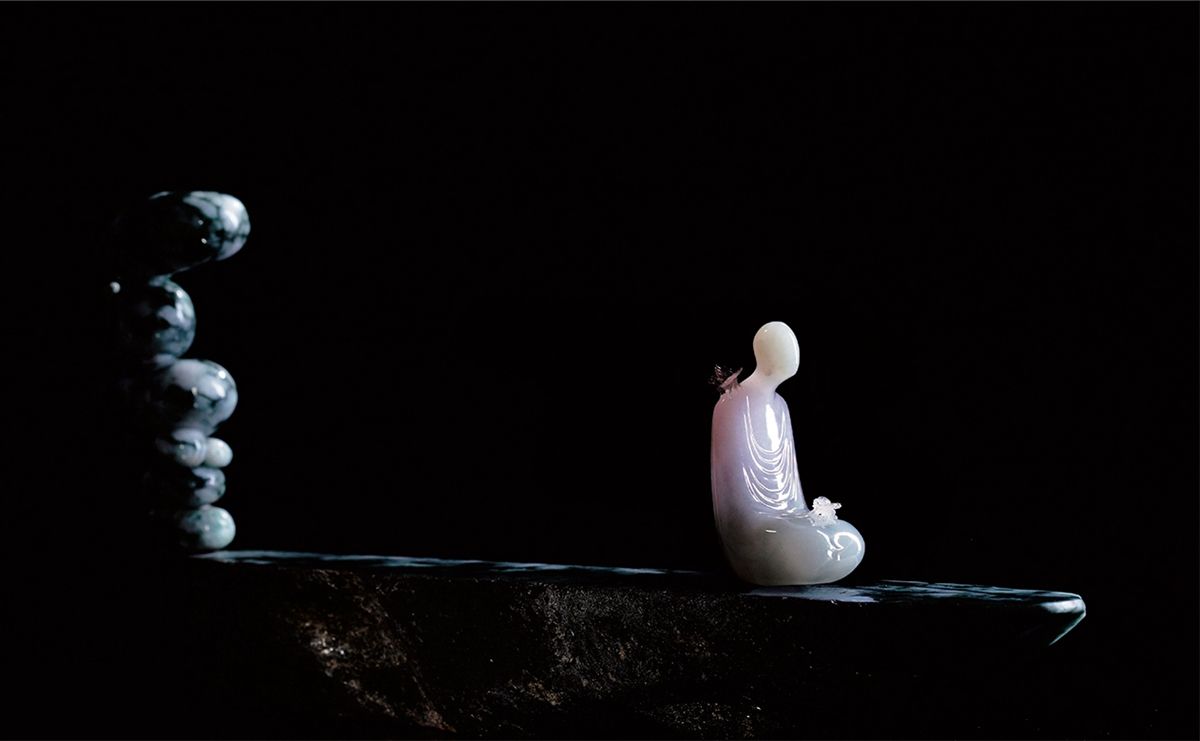

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号