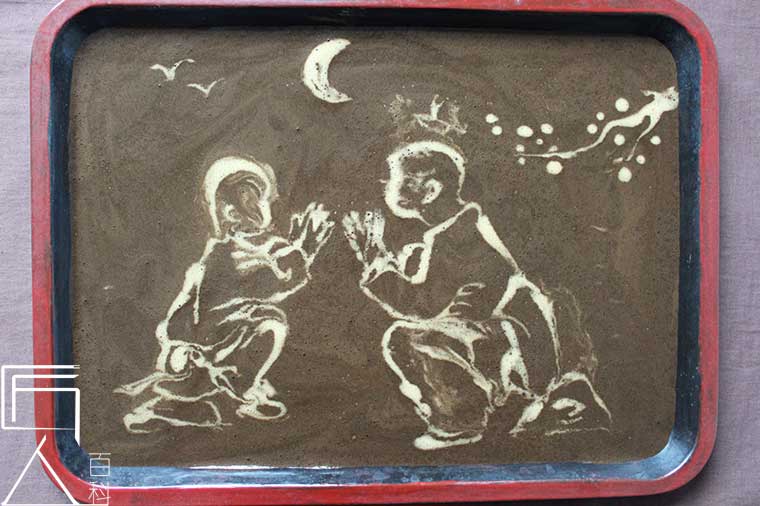

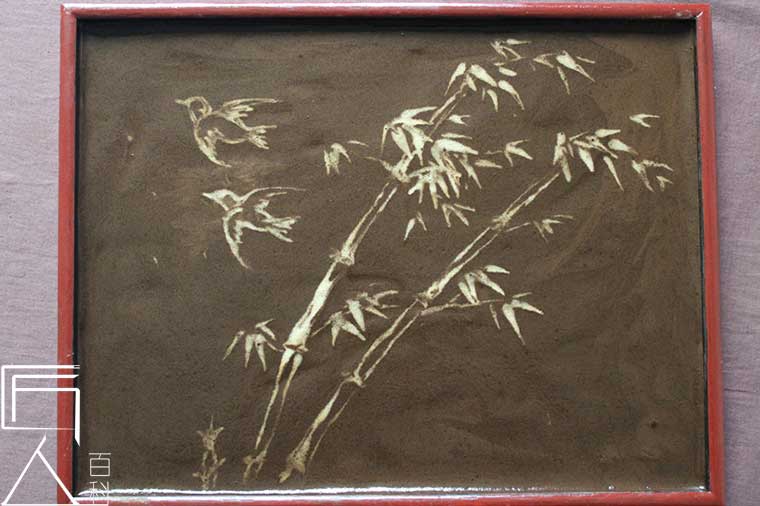

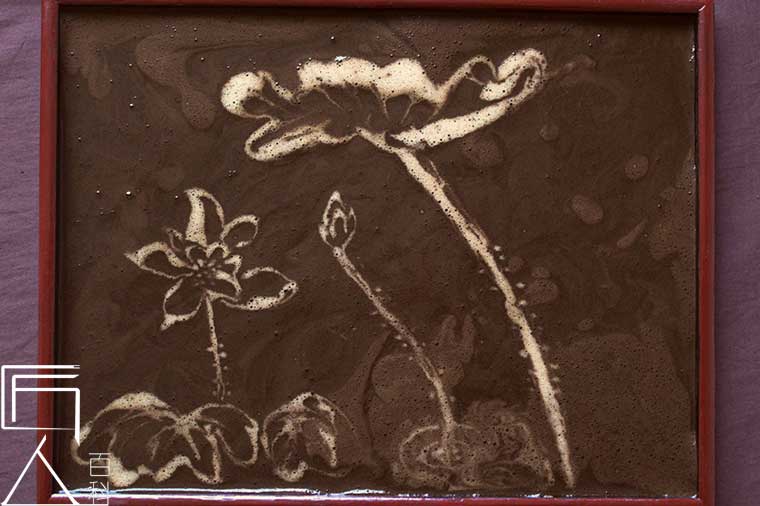

茶百戏又称分茶、水丹青,是点茶文化的艺术升华,古代备受文人雅士的青睐。茶百戏仅用研膏茶(团饼茶)碾细之茶粉(古称曲尘)搅拌形成茶汤悬浮液,通过透明的水就能使茶汤幻变出禽兽虫鱼花草,堪称绝妙,反映了古人的智慧。

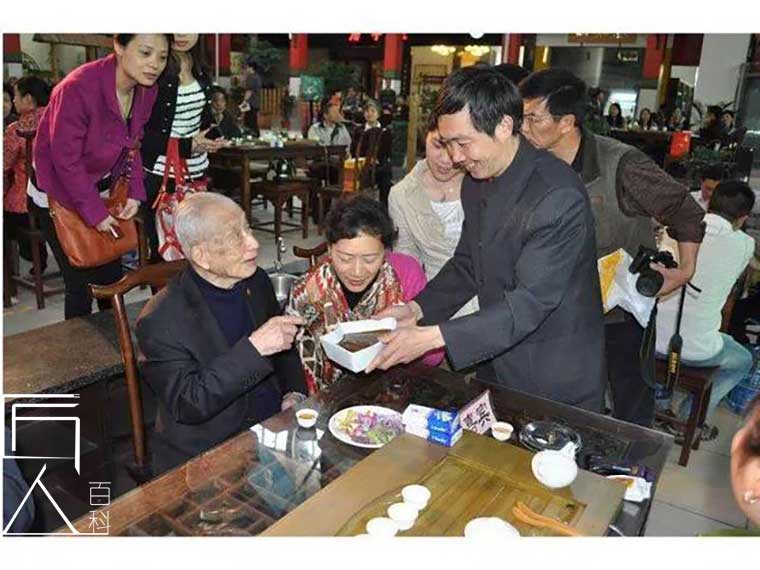

在章志峰恢复茶百戏之前,茶汤如何幻变图案一直是个谜,这一文化只是静静地躺在古籍诗文中。章志峰通过20多年不断的研究和大量实践,2009年终于恢复并对外公布了这一技艺。

“最初接触茶百戏是在大学做毕业论文的时候,当时在图书馆查资料,无意中看到了北宋陶谷在《荈茗录》里对茶百戏的描述:‘使汤纹水脉成物象者,禽兽鱼鸟花草之属’,当时觉得非常奇怪,怎么会在茶汤的表面显现出这样生动的图案?”章志峰带着这一疑问请教了他当时的指导老师叶延庠教授,当时老师也没有明确的答复。

但是当时叶延庠教授却认为茶百戏研究很有意义,值得去研究“技术能解决生产实际问题,但文化代表的是一个时代。”可以说叶老师能在当时就提出这样的看法,对章志峰之后坚持茶百戏的研究提供了很大的精神支持。

毕业后章志峰参考了叶延庠老师的意见,从大量的古籍和历史材料中整理对茶百戏的描述,从古诗词、器具、文物和史料记载中寻求线索。茶百戏的基础是点茶法,由于点茶法早已淡出人们的视野,人们对点茶普遍存在认识的误区。如点茶是冲点茶汤吗?宋人说的茶为什么是白的?古人斗茶说的水痕是水流的痕迹吗?

那到底什么才是真正的茶百戏?这唯一揭秘的方法是科学实践。

茶百戏的原理和技法如果没有得到科学的解析和实践的检验之前,历史中的茶百戏就没有办法真实地再现,要按照古籍中的描述复原茶百戏,只能靠章志峰自己不断地实践,研究注定是一场孤独而没有预期的漫长探索之旅。

叶老师建议,对茶百戏的研究除了古籍资料外,也许可以从日本茶道中去寻找线索。为此,在1997年和2004年,章志峰先后两度到日本留学和从事茶文化交流。

对日本茶道的学习,是章志峰直观上认识古代点茶法的一个开始,其中最强烈的感受就是“点茶文化还活在当代的,而日本茶道就是点茶存在的一种表现”。

日本茶道是日本僧人在宋代学习了中国点茶法之后融入禅宗思想和日本文化,经几百年的演变逐渐形成的,保留了中国点茶文化中“搅拌并饮用茶汤的泡沫”这一核心特征。但原料、工具和方法都都和中国点茶文化有较大区别,如日本茶道点茶用的原料不是研膏茶(团饼茶)而是用抹茶,宋代注汤用的茶瓶在日本茶道中被改用柄勺等等。

古代的点茶法采用团饼茶原料,饮用的是茶汤泡沫。研究初期也尝试用散茶浸泡茶汤搅拌实验,也可以形成泡沫。但通过分析发现,用散茶浸泡出的茶汤搅拌形成的泡沫,其中的成分(茶的水浸出物)和古代点茶法茶汤成分(含有固体茶粉、水和空气等)有本质性区别,因此用散茶浸泡出的茶汤本质上是泡茶法,不能和点茶法相提并论。

现代有人认为点茶就是点注茶汤,通过研究的深入发现,这个认识显然是错误的。日本茶道没有使用点注茶汤用的器具---茶瓶,但却保留了点茶的基本特征---搅拌饮用茶汤泡沫,日本保留了在中国学习点茶时期带回的一些工具,这些工具对点茶、茶百戏的研究都是比较重要的。

经大量的科学实践,茶百戏的原理已经得到科学解析。北宋陶谷的《荈茗录》明确记载茶百戏的方法是"下汤运匕″使茶汤幻变形成具体形象"禽兽虫鱼花草",说明注汤或茶勺搅动是茶百戏基本方法。单独用茶瓶注汤可以形成一些抽象图案和文字,这种方法,我们在茶百戏恢复初期大量采用;而运匕可以形成非常生动形象图案,在陶谷《荈茗录》及古代壁画上均有记载。注汤只会使茶汤(悬浮液)变浅,因此茶百戏形成图案的茶汤必须有一定的颜色,而不是纯白,只有这样才会形成色差幻变图案。

这和宋人推崇茶色"纯白为上″并不矛盾,因为茶色是否能纯白关键在于茶的品质,这跟茶粉与水比例相关,越稳定的茶汤悬浮液其茶粉与水比例越大。实践表明,许多乌龙茶类的研膏茶茶汤较稳定,当茶粉和水比例较大时泡沫纯白而稳定,而茶粉和水比例较小时茶汤颜色较深,便于注汤幻变图案。茶百戏茶汤可直接品饮,也可将较浓茶汤稀释。在许多表现点茶场面的古画中常见放置大小两个容器,常见在大的容器中放有柄勺,这样大的容器便于注汤幻变图案,而品饮时可用柄勺将茶汤分到小盏上。

到目前章志峰从事点茶文化研究已三十多年,能长期坚持下去,其中不乏因为一些家乡的情节。“这个文化和我们家乡的关系很大”,从小长在武夷山的章志峰,在研究中发现这一文化仿佛就在身边。《武夷山志》和历代描述闽北武夷山的诗文中有大量描述点茶、斗茶和茶百戏的记载,比如朱熹的父亲朱松、地理学家周去非、道家白玉蟾、浦城县令曾丰等。在宋代范仲俺的诗《和章岷从事斗茶歌》中,章岷和章志峰祖籍同是浦城临江。因此,章志峰相信,茶百戏并不是空穴来风,而是有丰富的历史根据的。

章志峰提起他在日本学习茶道时的老师,“他从十几岁开始学茶道,现在80多岁,从事茶道70年,八十多岁了还在虚心地学习。”言语中除了感慨,还有一种无形的精神力量。

从原料研膏茶加工实验入手,章志峰在经历了无数次失败之后,终于在2008年可以通过注汤使茶汤幻变出图案。“这就是真的茶百戏吗?”章志峰不敢相信。当把这一消息告知他的老师詹梓金教授时,詹梓金认为首先要和古籍对比,同时和专业人员、学者讨论论证,还要将专利、论文、著作完成才能对外公开推广。

在09年茶百戏的恢复之初,那时候有很多人说这是咖啡拉花,因为人们只知道有咖啡拉花,章志峰觉得很无奈。“后来想想,人们对这个事的误区越多,说明你研究这个事的价值就越大,因为他们对这个文化的认识是缺失的,所以很有必要加以澄清,更值得我们去研究和正确的传承。”

当然,近年来市场上出现了用模仿咖啡拉花采用不同颜色叠加的方法(在茶汤表面添加其他颜色物质)冒充茶百戏的,这主要是人们对什么才是真正的茶百戏不了解,给以讹传讹传播错误者有了可乘之机。由于我国非物质文化遗产法宣传不足,民众对非遗保护意识淡薄,一些政府更是把非遗作为摇钱树,编造历史、歪曲改变非遗历史真实性现象时有发生。茶百戏研发难,正确传播更难,坚守是唯一途径。

茶百戏恢复之前人们感到很神秘,但茶百戏恢复后,一些人却认为这只是一个小把戏,一个被古人丢弃的小把戏。但是在茶百戏恢复之前 又有谁知道古人在一千年前就能依靠气体幻变图案呢?恢复茶百戏的价值不仅仅在于认清茶百戏本质特征,同时也还原了宋代文人雅士的生活状态,真实性再现古代原有的文化特征,这是它最珍贵的历史价值。“我们不能因为一时的利益去改变非物资文化遗产的真实性和特征,不能以牺牲非遗宝贵的特征去获取利益。非物质文化遗产最珍贵的是它的历史价值,它反映了当时人们的智慧,表现了民族文化优秀的DNA。非物质文化遗产这一核心特征是不允许随意改变的,改变了就是丢失。非物质文化遗产是一种活态文化,是需要人去正确传承的。”

闻艺热读

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

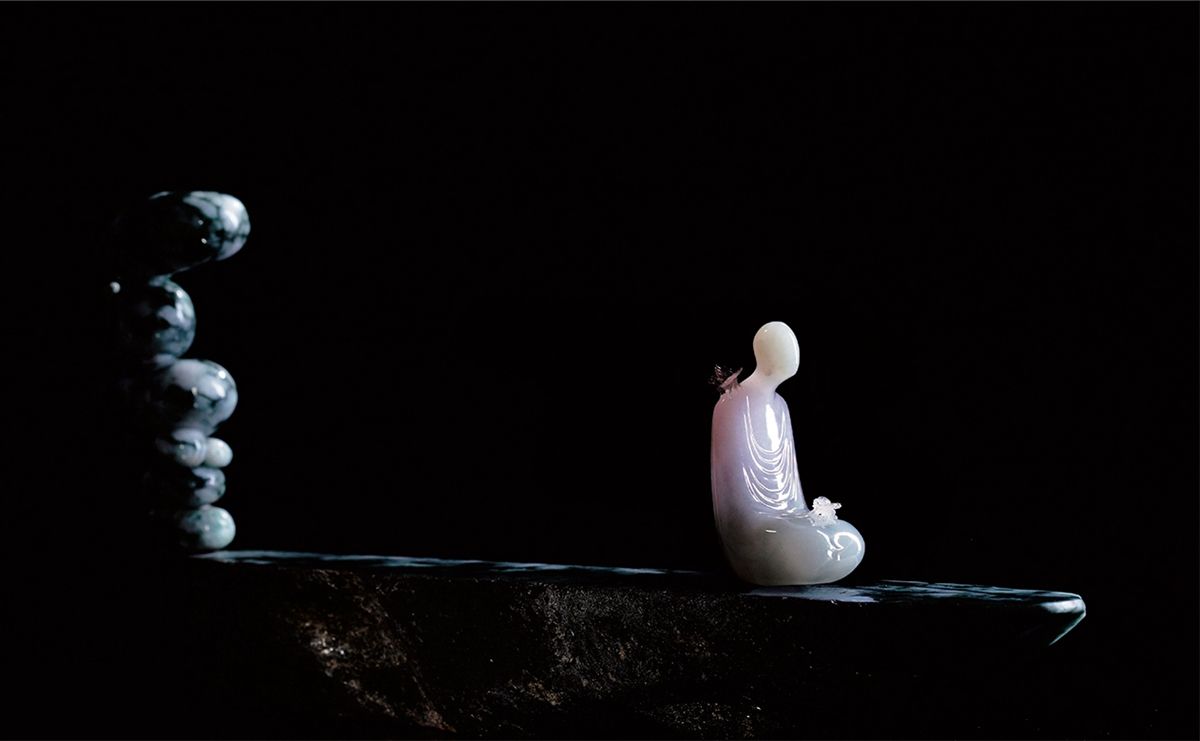

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号