从艺经历

北京"聚元号"创建于1720年,曾是清朝的皇家御用兵工厂,到清朝末年民国初年,杨端林以40元大洋的价格接手了"聚元号",成为了"聚元号"的第八代传人,从此"聚元号"便开始在杨家人手里传承。

杨福喜的祖父杨瑞林(1884-1968年),早年随其堂兄("全顺斋"的掌柜)学习弓箭制作手艺。到二十多岁时,已是弓箭行业中较有名气的师傅,这时执掌"聚元号"的第七代店主王氏整天过着奢靡的生活,根本无心经营店铺,最终因为吸食毒品而搞得山穷水尽,决定以40大洋的价钱出让。原来的制箭师傅沈文清,杨瑞林好朋友,在得知"聚元号"要出让的消息后找到了杨瑞林,终于在亲友帮助下成为"聚元号"的第八代店主。

杨瑞林接管"聚元号"后,增加了如:弩弓、弹弓、弹弩、袖箭、匣箭、箭枪等新品种,使"聚元号"增色不少。他还采取先进的经营方法,吸引了大量外国商人购买弓箭。"聚元号"的弓箭从此远销海外,并于民国初年在巴拿马万国博览会上获奖。杨瑞林一家人的励精图治,使得"聚元号"的生意逐年兴隆,成为解放后硕果仅存的几家弓箭作坊之一。

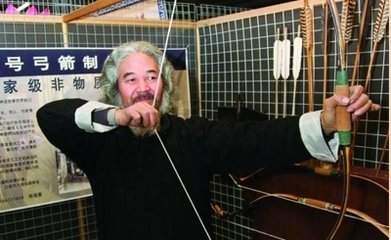

但是由于一些历史原因,1957年,"聚元号"便停止了制作弓箭,而是改做木工了。这种状况一直持续到1998年,"聚元号"的第十代传人杨福喜承袭祖业,重新执掌"聚元号",他成为了当今中国传统弓箭的传人。

技艺简介

传统弓箭,是竹胎,面向射手的那一面是贴上牛角的,外侧那一面敷上牛筋,弓身在没有上弦的时候,弯曲成一个外翻的弧形,故而称为反曲复合弓。有点像中药制作,原料必须是地道的。做弓胎的竹子产自江西,风干都在一年以上;牛角需要用湖北产的水牛角,每张弓要用两只,而且需要长度在60厘米以上,这样大的牛角已属难得了;牛筋选用水牛的背筋,风干之后,润湿,再用手工砸,然后一点点撕开,成为细丝,这是一个非常费功夫的活,俗话说"好汉子一天撕不了四两筋";弓弰用的是榆木,需要用专用的工具加工成合适的形状,然后和弓胎粘接在一起,完成复合弓的基本结构。粘接工作用的是动物胶,也是天然材料,早先是鱼鳔胶,后期是猪膘胶,原先在弓箭大院有专门的师傅做胶,现在只能全部自己熬胶。制作中还有很多专用的工具,例如锛子(制作弓弰)、压马(特殊的操作台)、线车子(缠线用的)、弓挪子(弯弓形状专用)、箭杆刨、弓弰模版等等十余种特殊工具,至于常见的斧子、锯子更不必说了。基本工序是从弯竹胎开始,勒望把(弓的手持部分)、插弰子、弯弓、勒角面(磨牛角成几毫米厚的角片粘到弓上)、铺筋、做弰头、做望把、上板凳、绷弦等等,以上为"白活",其实这里面还有很多细节无法一一描述了,整个弓做下来足可以看得眼花缭乱的,工艺虽然简单,据杨福喜师傅说,老年间留下来的一些做法和工具确实是非常好,自己实在找不到更合适的办法来改变,毕竟,聚元号制作弓箭已经300多年的历史了,十几代工匠,不断发展这门手艺,已经臻于完善和成熟,其间很多细节不亲自操作,肯定是眼高手低,看是看不会的。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号