从艺经历

3岁时,因注射青霉素过敏,马萌青右耳失聪,左耳只能听到80分贝以上的声音。

1981年,金陵刻经处恢复运作,招了十几名学徒工,刚刚高中毕业的马萌青是其中之一。那一年,他18岁。

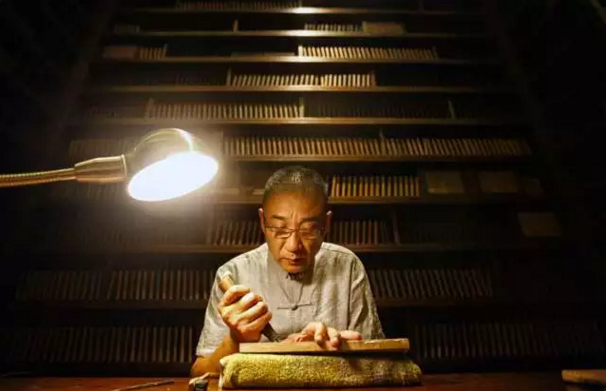

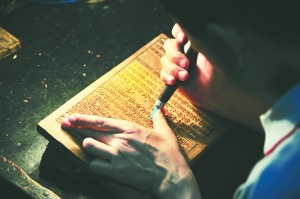

上帝是公平的,它关上一扇门的同时必然也为你打开了一扇窗,这一点在马萌青身上得到了体现。听力受挫的马萌青,浑然排除了世外的很多不必要的干扰,青灯黄卷,尘光暗影,他在那种寂静中一呆就是30多年。马萌青至今都记得当年师傅说过的话:最大的刀头宽而扁,专门用来切割“小补丁”,月牙形刀头用来刻凹槽,细尖像锥子的刀头则专门用来刻句号,刻字的是那把有着木手柄的刀,手柄的中下方还凸起了一块椭圆形状,便于手心把握和用力……

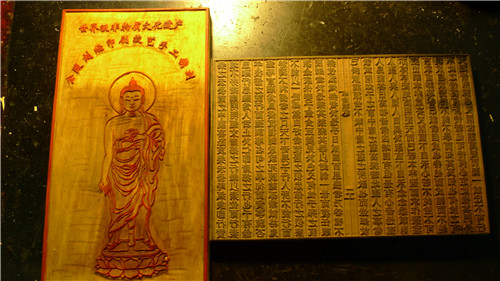

2006年5月20日,金陵刻经印刷技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

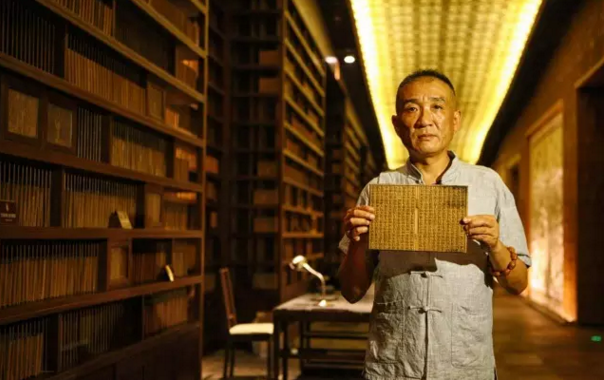

马萌青为金陵刻经处第六代刻版传人,也是金陵刻经印刷技艺国家级代表性传承人。

技艺简介

金陵刻经印刷技艺是江苏南京市的地方传统手工技艺,国家非物质文化之一。

金陵刻经保持了中国古代传统的木刻水印技艺,它由三个环节组成:

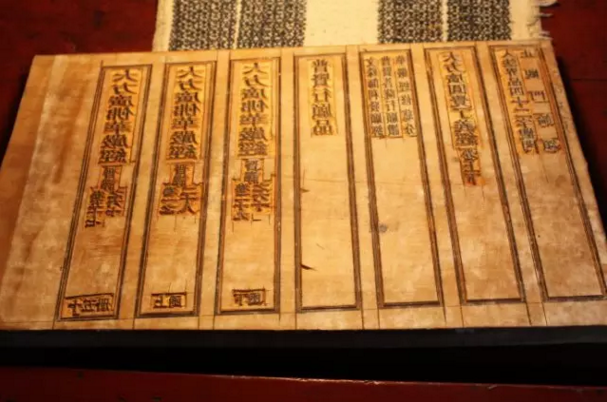

1、刻版,包括写样、上样、雕刻等工序;

2、印刷,包括放版、刷墨、复纸、压擦、揭纸等工序;

3、装订,包括分页、折页、撮齐、捆扎压实、数书、齐栏、串纸捻、贴封面封底、配书、切书、打装订眼、帖书名签条等工序。

金陵刻经的木刻水印技艺,是在世界印刷史上占重要地位的中国古老雕版印刷的遗存,历来为师徒世代口授身传,至今已传到第六、七代。金陵刻经处手工印刷的佛教典籍有300余种,约占全部经版数量的五分之一。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号