作为一名对斫琴饱含情怀的男人,这是汤可义对他与古琴不解之缘的自我解读,也是对他数十年古琴事业的最诚挚的诠释。

岁月在这个男人的身上留下了苍老的痕迹,却丝毫未能动摇他对古琴的坚韧。

江苏徐州城,汉文化的发源地之一,也是汤可义的出生之地。在这里,古琴文化的历史积淀非常丰厚,现存收录古代琴学文献最多的一部古琴书籍的编者就是徐州人蒋克谦。在如此深厚的古琴文化底蕴的滋养下,汤可义自然也会受到古琴气息特殊的指引。

说起与古琴的情缘,还要追溯到1997年,那时的汤可义还只是一个二十多岁的年轻小伙子,随徐州琴家李义老师学弹琴。由于他对声音鉴赏能力突飞猛进的增长,在短短半年之内便连换了三张琴,而在当时市场上制琴人寥寥无几的情况下,找到自己的心仪之琴几乎成了一件可望而不可及的事情,自己斫琴的念头便在他脑海中萌发。

随着对古琴资料的搜集整理与研究,汤可义对古琴制作有了全面的理性认识,并于2002年随李义老师正式学习古琴的制作工艺。历经数次实践的磨练之后,他终于带着自己制作的第一张古琴来到了扬州城,找到了当时的制琴名家刘扬老师,当面请他指点。刘扬老师看过后说:

“能做成这个样子已经实属不易。”,

汤可义对刘扬老师的评价既感到欣慰又惭愧。在拜别了刘扬老师之后,他意识到了自己的不足,于是汤可义更加刻苦的投入到古琴的制作中,3年的时光就在废寝忘食中如同白驹过隙,一晃而过。

2005年,汤可义再度带上自己做的琴去拜访北京、上海的古琴大师,而这一次,他终于得到了期许已久的回答。

“很好,这琴的手工很好,做的不错......”“琴的音色很干净,厚重深沉......”

随着老师们的弹奏,古琴那令人魂牵梦绕的声音越发得清晰可鉴,而老师们的认可,更是肯定了汤可义数年来的坚持和付出。他满怀欣喜,又不知疲倦的一头扎进了与古琴没日没夜的沟通中,他就那么如饥似渴地不断探索着......

他对老琴的形制做了大量的对比、研究和筛选,最终确定了将仲尼、伏羲、号钟、灵机等十余种琴型作为主要研究和创作琴型的方向,然后根据美学原则对琴型比例与尺寸反复地进行修定和改进,使古琴的外形在保留古朴韵味的基础上添了几分现代风格的美感,达到一种完美的状态。

在古琴的制作过程中,最核心的部分便是对声音的调整和控制,如何做出具有自己理念特点的音色,如何使泛音、散音、按音三种音色达到最佳的和谐度是斫琴师终身的追求。

为了使天、地、人三音自然相谐、圆融共鸣,汤可义研制了独特的槽腹结构,使古琴音色的力量感和下沉感变得更加得突出,同时还突出了音色的纯净度与聚集度。散音旷远深沉,具有稳定的核心作用,即天人之基;泛音则如天籁,其空灵、清冷之感令人如入仙境;按音的音色则更为丰富,其吟猱余韵、细微悠长的特点,带给人一种余音绕梁、千回百转的述说感。在用料上,他也极度追求高品质的材料,

经过精心挑选后再进行长达三年的泡水、蒸煮处理,以求材质达到最佳的稳定状态。就连做灰胎所用的生漆和鹿角霜也要专门寻找割漆的漆农和养鹿人,从他们手中购买最精纯的原料。

在工序上,汤可义严格遵循古法,两百多道工序环环相扣、一丝不苟。他还对蒙布和灰胎工艺进行了改进,使二者更加牢固、耐久,更加符合科学原理。

而在古琴配饰的制作上,汤可义也不吝选材,选用了诸如紫檀、黄花梨、大红酸枝等上好红木进行镶嵌,而后精雕细琢,加强了古琴稳定性的同时更增添了一丝灵贵之气。

精益求精的态度和愈发成熟的制琴工艺,也使得他制作的古琴更具有收藏的价值。

尽管制琴等待的过程非常漫长,还是有众多古琴爱好者慕名访琴,更有琴友不远千里赶来定制专属自己的古琴,就是因为汤可义制作的古琴能给他们带来梦寐以求的质感音色。

“汤老师的琴适合清静修持的人使用。”

“汤老师制作的古琴音色有一种深沉的力量感,深夜弹奏总有一种欲罢不能的感觉,就好像......会上瘾一样!”

听闻自己的作品能受到如此之多的肯定和赞赏,这让汤可义有莫大的成就感,更让他觉得是制琴是一件很幸福的事情,仿佛二十年来所吃过的苦已是烟消云散。

也正是因为他如今精湛高超的制琴技艺印证了那些年他独自承受、默默付出心血的艰辛,所以当有的琴友问到他在学艺历程中有什么印象深刻的记忆时,汤可义的眼眸微微一凛,那洋溢着平和幸福的面容上突然泛起一丝凝重,语气变得感慨。

那些年,他的收入并不高,除了维持生计,贴补家用之外,剩下的全部钱财都投入到了古琴的制作上,而制琴所用之材料和工具的价格在当时都是非常昂贵的,心念执着的他为了精益求精,又只愿买最好的材料,以至于他当时的日子过得十分清苦拮据,省吃俭用是生活的常态。

因为制琴所用的生漆有很强的过敏性,导致他不便在自己的家里工作,于是他便在外租了一间价格低廉但密不透风的小平房。

夏天的天气很是闷热,往往睡了一夜,第二天清晨醒来时,铺在地上的门板上便会出现一个大字形的人体图案。那时因为害怕煮饭会浪费过多时间,他索性便煮上一锅稀饭,早上一碗,中午一碗,晚上朋友来时会去市场上买两个小菜,夜幕降临,月明星稀,三两好友把酒临风,浅醉论琴,一天的劳累就随着琴声慢慢消散了。

当时的生活简单而清苦,可当他回想起来,娓娓道出之时,略显感概的声音中吐露的,更多的还是平和。

在汤可义看来,那时美酒不多但酒香袅袅,制琴虽苦可琴音泠泠,朋友寥寥却可与知音欢叙,倒也自得其乐。如今生活水平有了很好的改善,他却依旧秉持着最初的生活态度,一直过着朴素的生活。

登门拜访的琴友络绎不绝,其中也有很多想拜师学艺的人,可他始终不喜欢吵闹的地方,也不喜欢和社会频繁的接触。环境清幽的山间村落是他如今的理想乡,独自

一个人静静做琴,偶尔和到访的琴友与学徒们小叙几日,怡然自得。

有琴友在问到汤可义对生活的期愿时,他的回答竟也出奇的简单:

“如今天下太平,人心安稳,我最大的期愿就是没期愿,真要说有的话,那就是一直这样简单地生活下去,不想其他。”

回望半生,淡看未来,仿佛在他的生命中只有清静恬淡,他曾经历的那些艰辛孤苦的岁月就如同琴谱上的低音符,即使再深沉、再萧肃,也不过是这一首琴曲中波折婉转的部分而已。

可他将这份心静性闲的美好全部寄付于他一生痴爱的古琴,

这琴音,奏出地终究是幸福的和弦,而这一切就好像是他生命之使然。

唯愿汤可义能如此淡然素雅的与琴相伴并能执着坚定地一路前行,琴缘一生,沉醉清音。

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

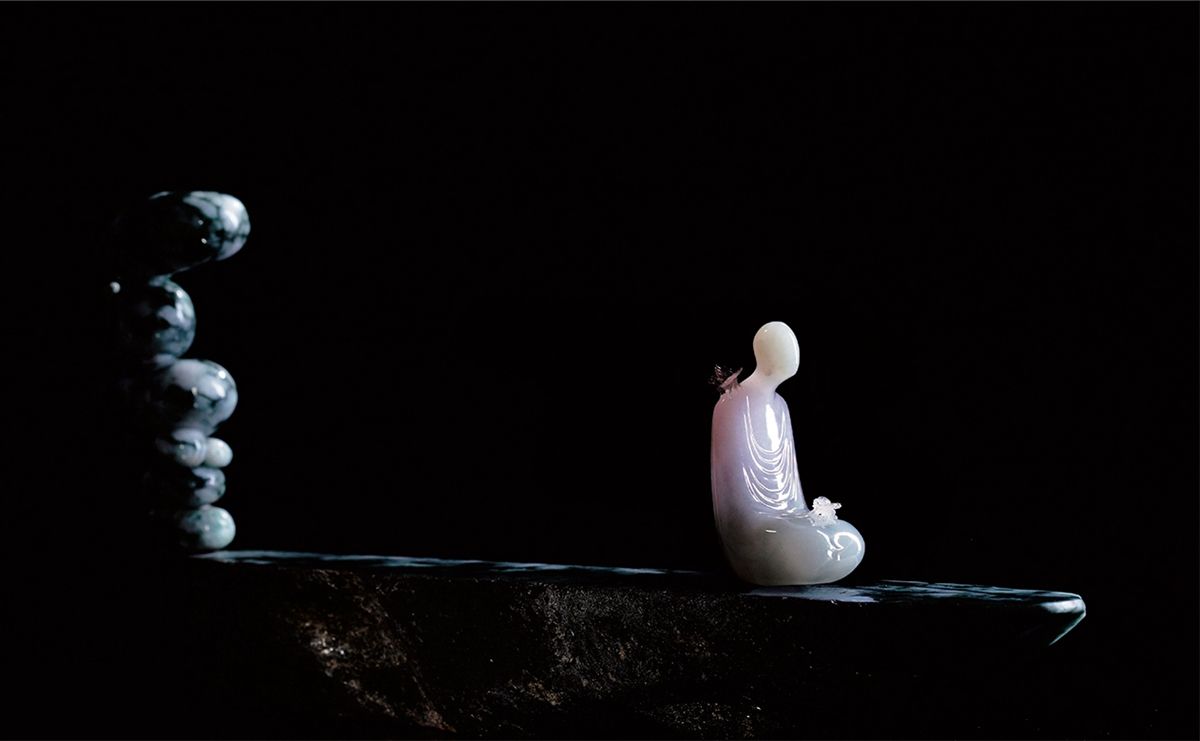

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号